工務店のホームページ制作|工務店の集客で抑えるべきポイントは?

工務店のホームページ制作は、「作ること」自体が目的になってしまうと、残念ながら集客にはつながりません。

実際に Google で「工務店 ホームページ制作」と検索すると上位には“集客設計”や“SEO”を意識したサイトが多く並びます。つまり、今のユーザーが求めているのは「おしゃれなデザイン」よりも、「分かりやすい魅力訴求」と「信頼」です。

さらに、工務店の集客は地域密着型であるがゆえに、検索からの流入は住宅検討度が高い見込み客に直結します。

正しく制作されたホームページは、「24時間働く営業マン」として機能し、問い合わせ率・資料請求率・来場予約数アップへとつながります。

本記事では、工務店のホームページ制作で必ず抑えるべき要素を、SEO・導線設計・施工事例・ブログ活用・費用など、多面的に分かりやすく解説していきます。

工務店のホームページ制作で集客がうまくいかない理由

「つくる」ことが目的化してしまい「集客設計」が抜けている

多くの工務店がやってしまう失敗のひとつが、「ホームページを新しくした=集客に強くなる」と考えてしまうことです。しかし、実際の集客は“公開後の運用”で決まります。 ユーザーの検索行動、流入キーワード、問い合わせまでの導線を考えずに制作しても、アクセスは一時的に増えるだけで問い合わせにはつながりません。

SEO以前に「誰に見せるか」のターゲット設計が不十分

SEOはテクニックではなく『戦略』。 「平屋 × 地域名」「子育て世帯 × 自然素材」など、『誰に何を伝えたいか』という検索意図の把握をしてはじめて成果が出ます。 ここが曖昧なまま制作してしまうと、どれだけデザインを整えても刺さらないサイトになってしまいます。

競合との差別化がデザインだけに寄ってしまう

ホームページのトップだけが綺麗で、中身が伴っていないケースはよくあります。 特に工務店業界では「施工品質」や「安心感」といった体験価値が選ばれる理由になるため、写真・事例・ストーリーが重要です。 見た目だけで差別化しようとすると、どこかの制作会社のテンプレートに似たサイトになり、競合の中に埋もれてしまいます。

工務店のホームページを集客できるサイトに!必要な3つの基本設計

①工務店の ブランド(選ばれる理由)を明文化する

工務店の集客では、「なぜこの工務店が選ばれているのか」をはっきり伝えることが鍵です。

“地域密着で30年”という歴史だけでなく、素材へのこだわり、施工棟数、メンテナンス対応、保証体制など「数字・ストーリー・証拠」を用意することで説得力が高まります。

自社の工務店の強み・施工エリアを明確にする

SEOの観点でも、施工エリアが明示されていないと検索で拾われにくくなります。 「市区町村レベル」で表示することがポイントです。

例:○○市・△△町・□□エリア対応 など

工務店のホームページ制作でよくある質問・相談内容の整理

FAQを整理すると、ユーザーの不安解消につながるだけでなく、そのまま“SEOブログ”としても転用できます。 実際に見込み客が検索するのは専門用語ではなく、「失敗しない 工務店」「自然素材 メリット」「工務店 費用 比較」などの”悩み”を起点にした検索です。

② 導線設計(お問い合わせ・見学会・資料請求)を整理する

集客力のあるホームページは、ただ情報を載せるだけではなく、「お問い合わせまでの道のりが迷子にならない」ように設計されています。 特に工務店業界では“今すぐ住宅を建てたい人”だけでなく、“まず情報収集したい人”も多く訪れるため、動線は複数用意しておく必要があります。

確度の高いお客様 / これから検討するお客様の動線を分ける

ホームページは1種類の問い合わせ導線だけでは不十分です。

・確度の高いお客様→ 完成見学会・相談会への誘導

・これから検討するお客様 → 資料請求・無料ダウンロード施策

というように、ユーザーの検討度に合わせることで離脱が減り、転換率が一気に上がります。

逆に「お問い合わせはこちら」だけしかないホームページは、「まだ相談までは…」という人を取りこぼし続けることになります。

スマホUIを基準にしたナビゲーション改善

住宅の検討行動は、いまや約70%がスマホと言われています。 そのため、パソコンで綺麗に見えるデザインよりも、スマホでストレスなく見られるUI(操作性)が重要です。 特に以下の要素は見直し対象になります。

・電話番号がすぐ押せるか

・お問い合わせ・資料請求が指1本で届く配置か

・メニューが深すぎて迷子にならないか

・コンテンツの上下にCTAがあるか

「スマホで見やすい=成約率が上がる」これは、現代の工務店サイトではもはや常識です。

③ 信頼(施工事例・お客様の声)を蓄積して可視化する

住宅業界では 『何を建てたか』 がそのまま信頼の証拠になります。 お客様は施工実績から“自分ごと化”し、「この工務店なら安心して任せられそう」と判断します。

工務店のホームページ施工事例

施工事例は写真数枚と説明文だけでは不十分です。 SEOの観点からも「検索キーワードになりやすい要素」を入れることが大切です。

・どこで(地域性)

・何坪/どのくらいの工期で

・どのくらいの費用で

・どんな暮らしの課題が解決されたか

特に「地域性」は重要です。

たとえば「○○市 平屋 施工事例」のようなロングテール検索で上位を取りやすくなります。

工務店のホームページのお客様の声は「写真+ストーリー型」が最も効果的

テキストだけの感想よりも、

・お客様の写真

・工事中のエピソード

・担当者コメント

を加えることで、第三者証明としての信頼性が跳ね上がります。

工務店のホームページ SEO対策|検索で選ばれる理由づくり

工務店向けSEOのキーワード選定の考え方

工務店のSEOは 『施工エリア × 建築テーマ』 の組み合わせが最も成果につながります。

例:

・「○○市 自然素材 工務店」

・「△△町 平屋 施工事例」

・「□□市 断熱 性能 比較」

指名検索だけに頼るのではなく、悩みベースの検索にも対応できるホームページ設計が効果的です。

指名検索(工務店名)だけに依存しない

地元で評判が良くても、「○○工務店」という社名検索だけでは新規顧客には出会えません。 社名検索は知っている人向けで、 SEOはまだ知らない将来の見込み客向けだからです。

地域名 × 建築ジャンルのロングテール戦略

Googleのアップデート以降、地名と専門性の掛け合わせはSEO的に非常に強くなっています。 「○○市 省エネ住宅」「□□市 二世帯住宅 実例」などは、検索ユーザーの行動意図が高く、成約率も高い傾向があります。

工務店のホームページで施工事例がSEO上とても有利な理由

施工事例は「ただの実績紹介」ではなく、“SEOの最強コンテンツ”です。 理由は大きく3つあります。

検索ニーズとマッチしやすい

ユーザーは「自然素材の家 予算」「平屋 間取り こだわり」など、自分の理想を検索します。施工事例はこれと合致しやすい。

更新頻度の高さがGoogle評価につながる

コラムやブログよりも更新の軸が明確で、継続しやすい。

地域キーワードを自然に盛り込める

SEO上もっとも効果がある「地域名」の自然挿入が可能。

Googleは「実在性・更新頻度・ユーザー体験」を重視しているため、施工事例ページはまさにそれを満たした信頼資産と言えます。

検索ニーズと施工実績がマッチする

「○○市 自然素材 施工事例」のような検索は、ほぼ検討初期〜中期の見込み客が多く、内容をしっかり見てもらえる傾向があります。 つまりアクセスが少なくても成約率は高くなるのです。

キーワード自然挿入&インデックス優位

不自然なSEO対策(機械的なキーワード詰め込み)は逆効果ですが、施工事例には自然にキーワードが含まれるため、Googleから“評価されるSEOになりやすいのが特徴です。

工務店のホームページのブログで集客できるテーマ(初心者でも失敗しない型)

工務店のブログで最も結果が出やすいテーマは、専門的な知識よりも「お客様が検索している悩み系コンテンツ」です。

失敗事例・予算・比較・メンテナンス系は検索ボリューム大

特に以下のカテゴリは検索されやすく、見込み客の不安解消につながります。

| カテゴリ | 例 |

| 失敗回避 | 「家づくり 失敗」「断熱失敗 事例」 |

| 予算 | 「坪単価 目安」「総額 どこまで含む?」 |

| 比較 | 「注文住宅 vs 建売」「自然素材 メリット・デメリット」 |

| メンテ | 「無垢床 メンテナンス」「外壁 いつ修理?」 |

これらは体験的な検索であり、ユーザーの意欲が高いキーワードです。

FAQのSEO転用で記事を高速量産する方法

お問い合わせで寄せられる質問(例:耐震は?断熱性能は?保証は何年?)をリストアップすると、それだけで優良なSEO記事のテンプレートになります。 さらに見学会・相談会でよく出る質問を加えば、ネタ切れしない「資産ブログ」が完成します。

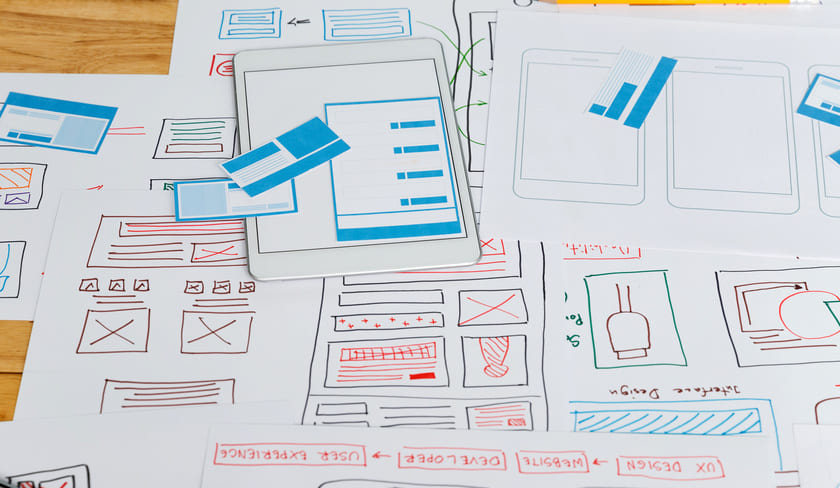

工務店のホームページのデザインで抑えるべきポイント

工務店は「かっこいい」より「わかりやすい」が優先

ユーザーが欲しいのは情報であって、過度な装飾ではありません。

特に工務店は「高額商品(住宅)」を扱うため、判断基準は ビジュアル性よりも安心感 です。 UI/UXの観点でも、目に入る順番・伝える順番が成約率に直結します。

施工写真のクオリティは想像以上に成約率へ直結

工務店のホームページでは、写真が主役です。 大げさではなく、写真一枚で問い合わせ率が倍近く変わるケースもあります。 なぜなら、住宅は完成後の暮らしを想像して判断する商品だからです。 写真の明るさ、構図、家具の有無などこれらの工夫ひとつで、「ここの工務店にお願いしたい」に変わります。

CTA(行動ボタン)・資料請求導線の最適化

「見学会予約」「資料請求」「無料相談」などのボタン(CTA)は、色、大きさ、配置(上下・繰り返し) によってクリック率が変わります。

資料請求ボタンが最後の1回だけというサイトも多くありますが、それは本当にもったいない構成です。

スクロールの節目ごとに行動のきっかけを増やすことで、問い合わせへ自然に導くことができます。

工務店のホームページ制作の費用相場と判断基準

工務店のホームぺージを制作会社に依頼した場合の費用目安

工務店のサイトは一般的な企業サイトよりコンテンツ量が多く、施工実績・写真加工・導線設計など成果前提の設計が求められるため、費用帯はやや高めです。 相場の目安は以下のとおりです。

| 内容 | 相場感 | 備考 |

| テンプレートでの制作 | 約30〜60万円 | とりあえず欲しい方向け |

| 半オリジナル | 約70〜200万円 | 導線改善・事例管理あり |

| フルオーダー | 約200〜500万円 | 集客施策・更新体制まで連動 |

※ページ数や内容等によって変動します。

「高いから良い」というものではなく、『集客まで考えて設計されているか』が最重要ポイントです。

自作の場合のコストと見落としがちなデメリット

Wix・ペライチ・WordPress無料テーマなど、自作のほうが初期費用は安く済みます。

しかし、下記の見落としがちなコストが存在します。

| 表面コスト | 隠れコスト |

| 月額2,000〜5,000円 | 写真の質が低いと離脱UP |

| 制作0円 | SEO設計が弱く埋もれる |

| 運用・更新費0円 | 更新・修正が続かず放置 |

とくに工務店サイトで放置されつづけると、施工実績が蓄積されずSEOが育たないため、競合との差が年々広がってしまいます。

「安いのに成果が出ない」サイトの共通点

・テンプレに載せただけでブランド訴求力が弱い

・地域名や専門性の情報が整理されていない

・ボタン導線が不足(問い合わせ導線が1本だけ)

・ブログ/事例が更新されない

こうしたサイトは アクセスがゼロもしくは数値不明となりやすく、集客にはつながりません。

工務店のホームページは自作?制作会社?どちらが正解?

自作が向いているケース

自作は「とりあえず急ぎでカタログ代わりが欲しい」「展示会の案内用LPとして活用したい」といった“名刺代わり”の用途なら適しています。

また、自分で更新できるメリットが大きいため、すでに集客経路が他にある場合(紹介がメインなど)にも相性が良いです。

制作会社に依頼すべきケース

以下に当てはまる場合は、制作会社に任せるべきです。

・これから新規問い合わせを伸ばしたい

・SEOで地域名検索の上位を取りたい

・施工事例を武器にしてブランディングしたい

・スマホ導線含め成約率まで考えたい

ホームページは広告ではなくデジタルの営業所です。

成果を目的とするなら戦略設計が欠かせません。

判断の分岐点は「集客目的 × 運用リソース」

結論として、 今の集客の軸がオフラインの紹介であれば自作でも対応可能ですが、今後の集客の軸がSEOや検索流入にしたい場合には制作会社での導線設計が有利となります。

工務店のホームページ制作の注意点

工務店のある地域性を加味した集客動線づくり

工務店は商圏が狭いので検索ワードが限定的になります。 したがって大手ハウスメーカーのような広域訴求ではなく、ローカルSEO戦略が鍵になります。 地名の階層設計(市・町・エリア単位)をページ内に自然に織り込むことが重要です。

工務店ほHPリニューアル時のアクセス落ち対策(SEO継承)

リニューアル時に旧URLを適切にリダイレクトしないと、検索順位が一気に落ちることがあります。 特に施工事例を捨ててしまうと評価がゼロに戻るため、継承設計が必須です。

公開後の「運用・改善」前提で考える

ホームページは完成時点がスタートラインです。

制作直後はコンテンツが少ないため、 施工事例を追加 、FAQブログを更新 、CV導線を磨く。

このようなPDCAで、検索評価と問い合わせ数が徐々に伸びていきます。

工務店のホームページ制作でお悩みの方へ

工務店のホームページ制作は、「見た目」よりも「集客導線」や「施工事例の見せ方」「地域SEO設計」が成果を左右します。

しかし、これらをすべて社内で整えるには、戦略立案から運用まで幅広い知識が必要になり、途中で止まってしまうケースも少なくありません。

もし今、

・すでにホームページはあるが問い合わせが少ない

・施工事例はあるのに魅力が十分に伝わっていない気がする

・SEOが難しく何から取り組むべきかわからない

・自作でやってみたが成果につながらず改善の限界を感じる

という状態でしたら、一度専門家に相談することで最短ルートでの改善が可能です。

また、制作だけでなく「公開後の運用」まで視点を向けることで、ホームページは自社の『資産』として育っていきます。

本記事の内容に共感された方は、まずは課題の棚卸し・方向性の整理からでも弊社にお気軽にご相談ください。必要なのは「大がかりな制作」ではなく、成果につながる正しい設計です。

まとめ

工務店のホームページ制作で成果を出すポイントは、デザインではなく「集客を前提とした戦略設計」です。

ホームページは完成して終わりではなく、公開後の運用こそが集客力を決定づける最大のポイントです。

地域密着で信頼が成果につながる工務店にこそ、SEO・導線設計・施工実績の磨き込みは欠かせません。

本記事が、工務店の皆様の今後のホームページ制作やリニューアルの方向性を整理する一助となれば幸いです。

少しずつ整えて、自社のホームページを成果の出る主力ツールへ成長させましょう。

工務店のホームページ制作でお悩みの方は、リバミーまでご連絡ください。

おすすめコンテンツ

製造業のホームページ制作|信頼と技術力を伝えるサイト設計のポイント

農家・農業のホームページ制作|直売・販路拡大・ブランド化を叶えるサイト戦略

不動産会社のホームページ制作|SEO×信頼感で集客を強化する方法

士業のホームページ制作|相談依頼を増やすための信頼構築型サイトの作り方

建設業のホームページ制作|集客・採用・実績アピールを実現する成功法則

アパレル・ファッション業界のホームページ制作|成功するホームページの必須要素とは?

歯医者のホームページ制作|地域に信頼され予約が相次ぐサイトの構成は?