建設業のホームページ制作|集客・採用・実績アピールを実現する成功法則

建設業のホームページは、いまや「現場の延長線上にある営業ツール」です。

人手不足や受注競争が激化する中で、「信頼される会社」「採用したい会社」として見られる第一印象は、Webサイトが大きく左右します。

とはいえ、いざホームページをリニューアルしようとしても「集客が増えない」「採用応募が来ない」「何を掲載すべきかわからない」と悩む企業は少なくありません。

この課題を解決するカギが、“戦略的なホームページ制作”です。

建設業に特化したWebサイトは、ただ会社情報を載せるだけでなく、検索流入・信頼訴求・採用強化という3本柱で構築する必要があります。

本記事では、「建設業 ホームページ制作」で成果を上げるための具体的なステップと、制作会社選びのポイントを解説します。

建設業におけるホームページ制作の重要性

建設業のホームページ制作は、企業の「信頼」「技術力」「人材力」を可視化する最前線です。 従来の紹介営業や紙媒体だけに頼る時代は終わり、検索エンジンで比較検討されるのが当たり前になっています。

特にBtoB領域では、「ホームページが整っている=信頼できる取引先」と判断されるケースが増えています。 また、採用活動でも応募前に必ずホームページをチェックされるため、採用ブランディングの要でもあります。 建設業のWeb担当者にとって、ホームページ制作は単なるデザイン業務ではなく、「会社の経営戦略の一部」です。

建設業のホームページ制作で目指すべき成果とは

集客力を高める:見込み顧客を獲得する設計

建設業のホームページ制作では、まず「どんな顧客をどんな導線で集客するか」を明確にすることが重要です。 工事種別・エリア・予算規模など、顧客層を具体的に想定し、その人が検索するキーワードを中心に設計します。 たとえば「倉庫 建設 大阪」「工場 改修 コスト」など、課題解決を意識した検索語を想定します。 各ページには明確なCTA(お問い合わせ・見積もり)を配置し、SEOで流入したユーザーを確実に次の行動へ導きます。 また、アクセスデータを定期的に分析し、閲覧時間や離脱率を改善していくことが、持続的な集客力向上のポイントです。

採用力を強化する:建設業における求人対策としてのHP活用

人手不足が深刻な建設業界では、採用に強いホームページ制作が競争力を左右します。 採用ページでは「社員の声」や「現場の安全体制」など、応募者が安心して働けるイメージを具体的に伝えましょう。 施工現場の写真や、働く人の表情を見せることで、“人の温度感”を出すことができます。 また、スマートフォンから簡単に応募できる導線設計は必須です。 求人情報だけでなく「会社の理念」「育成方針」「キャリアパス」などを見せることで、応募率を大きく高めることができます。

実績アピールで信頼を獲得:施工事例・技術力を見せる構成

建設業における信頼獲得の鍵は、過去の施工実績をどれだけ分かりやすく伝えられるかです。 単なる写真掲載ではなく、「課題→解決→成果」というストーリー形式で紹介すると、技術力と対応力が自然に伝わります。 施工前後の比較写真、工期、使用資材、顧客の声を明記すれば、閲覧者に「自社もお願いできそう」という安心感を与えます。 さらに、分野ごと(倉庫・プラント・住宅など)に分類して事例ページを作ることで、検索エンジンの評価も上がります。 “信頼性のある実績公開”こそが、問い合わせ率を大きく左右します。

SEO効果を持続させる:検索から流入を獲得し続ける仕組み

SEO効果を維持するためには、「一度上位表示されたら終わり」ではなく、更新を前提とした仕組みづくりが必要です。 特に建設業では、季節性や法改正、地域需要など、情報が変化しやすい分野のため、ニュースやコラムを定期発信することが有効です。 可能であれば、検索クエリ(キーワード)を毎月チェックし、表示回数やCTRをもとに改善を続けると、安定的な流入が見込めます。

建設業のホームページ制作を成功に導くステップ

ステップ1:目的とターゲットの明確化

ホームページ制作の第一歩は、目的とターゲットを明確に定めることです。 「新規顧客の集客を強化したいのか」「求人応募を増やしたいのか」など、目的によって構成も訴求も大きく変わります。 さらに、発注担当者・工場経営者・求職者など、ターゲット層の検索行動を想定することも重要です。 誰に、どんな情報を、どの順序で届けたいのかを整理し、目的とターゲットを軸に設計を始めましょう。 この段階の精度が、後のすべての施策に影響します。

ステップ2:競合分析・キーワード設計

競合分析は、SEO対策の基礎を築く最重要ステップです。 まずは同業他社の上位サイトを5〜10社ほど調査し、どのキーワードで上位表示されているかを把握します。 建設業であれば、「施工事例」「耐震補強」「工場 建設」など、具体的な工事種別キーワードを中心に抽出します。

また、地域名を組み合わせたローカルSEO(例:「名古屋 工場建設」「大阪 倉庫施工」)を狙うと効果的です。 こうして整理したキーワードを基に、ページ構成と見出しを戦略的に配置していきます。

ステップ3:サイト構造・ページ設計(設計の型)

建設業のホームページ制作で、サイトの構造は、「誰がどこからアクセスしても目的ページへたどり着ける構造」を意識しましょう。 トップページを中心に、事業内容・施工実績・採用情報・会社案内・問い合わせへ自然に誘導する階層をつくります。 また、施工事例ページや採用ページには、同カテゴリ内の関連記事リンクを設け、サイト全体の滞在時間を伸ばすことも有効です。 設計の段階で「検索エンジンが理解しやすい構造」も意識し、パンくずリストやカテゴリ設計を丁寧に整えます。

ステップ4:コンテンツ設計とライティング方針

コンテンツ設計は、訪問者に「信頼」と「納得」を与えるための要です。 建設業のホームページでは、“誰が見ても安心できる情報”を網羅的に提示することが求められます。 会社概要、施工事例、技術・強みなどのコアコンテンツに加え、Q&Aやスタッフ紹介など“人が見える情報”も大切です。 ライティングは専門用語を噛み砕き、図や写真を活用して具体的に伝えることを意識します。

会社概要・代表メッセージ・沿革

会社の理念や代表の考え方は、訪問者に安心感を与えます。 創業の経緯や沿革を簡潔にまとめ、どんな信念で建設業を営んでいるのかを明示しましょう。 これが「信頼できる会社」という印象を強めます。

施工事例/ビフォー・アフター・詳細仕様

ビフォー・アフターの写真は非常に効果的です。 単に「工事をした」ではなく、課題→改善→結果をセットで示すことで技術力を具体的に伝えられます。 詳細仕様を載せることで、専門性の高さも評価されやすくなります。

技術・強み・セールスポイントの訴求

「品質」「安全」「スピード」「コスト」など、自社の強みを数字や実績で表現します。 具体的なデータがあると信頼性が高まり、他社との差別化につながります。

スタッフ紹介・現場風景・安全対策

現場写真やスタッフの姿を見せることで、社風や雰囲気を伝えられます。 安全対策の取り組みを明示すると、顧客・求職者の双方に誠実な印象を与えます。

よくある質問/Q&A/お客様の声

よくある質問をまとめることで、問い合わせ前の不安を解消できます。 お客様の声は、実際の評価として信頼性を裏付ける重要な要素です。

お問い合わせ・見積もり誘導ページ

問い合わせフォームは入力項目を最小限にして、離脱を防ぎましょう。 「無料見積もりはこちら」「まずは相談から」など、行動を促す文言を工夫します。

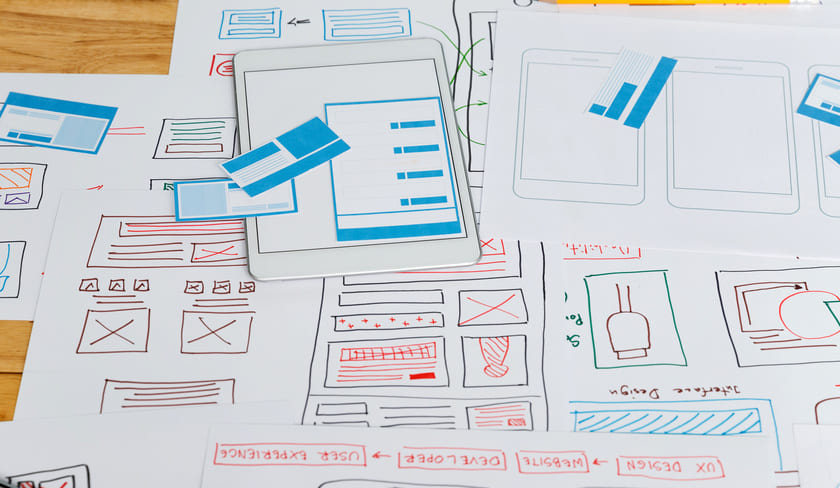

ステップ5:デザイン・UI/UXの最適化

デザインは見た目だけでなく、ユーザー体験(UX)を支える重要要素です。 建設業のサイトでは、信頼感・堅実さを感じさせる色調やレイアウトが効果的です。 写真・アイコン・フォントを統一し、どのページからでも迷わず情報を探せる構造にします。 スマホでも読みやすく、操作しやすいインターフェイス設計を心がけましょう。

ステップ6:スマホ対応・高速表示最適化

スマートフォンからのアクセス比率は7割を超えるケースもあり、モバイル対応は不可欠です。 レスポンシブデザインで画面幅に合わせて最適化し、画像や動画の読み込みも圧縮設定を行いましょう。 GoogleのCore Web Vitals(ページ表示速度や安定性の指標)を意識することで、SEO評価にも良い影響があります。

ステップ7:SEO(内部対策・メタ情報・構造化データ等)

SEO内部対策では、タイトルタグ・メタディスクリプション・hタグ構造を整備します。 検索エンジンが正しく理解できる構造化データ(schema.org)を導入し、FAQ・レビュー・施工実績を明示しましょう。 画像にもalt属性を設定し、視覚情報も検索対象に含めることで流入を増やせます。

ステップ8:テスト・検証・改善のPDCAサイクル

公開後の運用こそが成果を左右します。 アクセス解析を活用して、「どのページから離脱しているか」「どの導線が成果を出しているか」を把握します。 改善ポイントを洗い出し、ABテストで仮説検証を繰り返すことで、サイトの完成度が上がります。 Web担当者は、制作後も“育てるホームページ”を意識して改善を継続しましょう。

建設業のホームページ制作の注意点

施工事例の撮影・写真クオリティにこだわる

施工事例は、建設業のホームページ制作の中でも最も閲覧される重要ページです。 しかし、写真の質が低いと施工の良さが十分に伝わらず、印象を損ねる原因にもなります。 特に建設業では「見た目」が信頼性と直結します。 プロカメラマンによる撮影、または光や構図に配慮した社内撮影ルールを設定することで、全体の完成度が大きく向上します。 施工現場の雰囲気やディテールを丁寧に伝える写真こそが、成果を左右する投資です。

コンテンツの鮮度維持と更新頻度

ホームページは公開して終わりではなく、“更新して育てる”ことが前提です。 施工実績の追加、スタッフ紹介の更新、採用情報の見直しなどを定期的に行いましょう。 更新が止まると、検索順位が下がりやすくなるだけでなく、「動いていない会社」という印象を与えかねません。 月1回でもよいので、最新情報を発信する仕組みを整えることがSEOにも信頼にもつながります。

キーワード過剰・スパム重視にならないように

SEOを意識するあまり、同じキーワードを過剰に詰め込むと可読性が下がり、Googleの評価も悪化します。 ホームページ制作では、前提条件として“検索エンジンのためではなくユーザーのための文章”を意識することが大切です。 検索意図を満たす内容と、自然なキーワード配置を両立させましょう。

スマホ表示が崩れるデザイン・読み込み遅延

スマートフォンでの閲覧に最適化されていないデザインは、直帰率を大きく上げてしまいます。 画像の圧縮、レイアウト調整、テキストサイズの最適化を徹底しましょう。 特に施工写真や動画を多用するサイトでは、読み込み速度のチューニングが必須です。 「美しく・速く・読みやすい」デザインが信頼を支えます。

外部リンク・被リンクの質を見極める

被リンクはSEOに有効ですが、低品質なリンクはむしろ逆効果になります。 業界団体・自治体・協力企業など、信頼できる外部サイトとの相互リンクを意識しましょう。 また、施工事例がニュースや専門誌に掲載された場合は、必ずリンクを取得しておくことも有効です。

運用体制が曖昧だと途中で放置される恐れ

運用担当者や更新ルールが決まっていないと、ホームページがすぐに放置状態になります。 「誰が」「どの頻度で」「どの項目を」更新するかをあらかじめ社内で定義しましょう。 制作段階から運用フローを考慮することで、継続的に成果を出しやすくなります。

建築業のホームページ制作でお悩みの方へ

「どの制作会社を選べばいいか分からない」方向けガイド

制作会社選びは、ホームページ制作の成果を左右する最重要ポイントです。

単にデザインが良いだけでなく、SEO・集客・採用支援を含めてトータルで提案できる会社を選ぶ必要があります。 Rivermeeは、制作から運用までを一貫してサポートできる体制を整えています。 エンジニア、デザイナー、マーケターが社内連携することで、戦略的なWeb構築を実現しています。

また、建設業や製造業など技術系業種の制作実績も多く、業界特性を理解した提案が可能です。

「コストを抑えつつ成果を出したい」方向けプラン例

Rivermeeは、無駄を省いた効率的な制作プロセスと、長期運用を前提とした設計が特徴です。 初期費用を抑えながら、成果を出すための構造を丁寧に設計し、フェーズごとの拡張も柔軟に対応します。 たとえば、まずは集客ページから始め、後に採用ページを拡張するなど、段階的に成長できる設計も可能です。 「必要な投資を、必要な時期に」という考え方で、コストと成果のバランスを重視する企業に最適です。

「自社で更新・運用していきたい」方向け体制づくり

Rivermeeでは、制作後の運用・更新も自社で行えるよう支援しています。 CMS(WordPressなど)を使いやすく設計し、社内担当者でも簡単に記事更新ができる仕組みを構築します。 また、アクセス解析やSEO改善のレポート提供など、運用サポートも柔軟に対応可能です。

“作って終わり”ではなく、“作って育てる”体制を一緒に作ることを重視しています。

まとめ

建設業のホームページ制作は、単なるデザインリニューアルではなく、企業の信頼を築くための経営戦略です。

集客・採用・実績の3つの軸をバランス良く設計し、SEOを継続的に強化することで、ホームページは確実に成果を上げていきます。 そのためには、制作段階から明確な目的設定と運用設計が欠かせません。 また、外部パートナーを選ぶ際には、建設業の構造や商習慣を理解し、運用まで見据えた提案ができる会社を選びましょう。

上記視点があり制作・開発・集客を一貫して支援できる体制を持つ企業であれば、長期的に安心して任せられます。 Webサイトは「資産」です。 定期的に見直し、改善を積み重ねることで、確実に成果が積み上がっていくでしょう。

おすすめコンテンツ

製造業のホームページ制作|信頼と技術力を伝えるサイト設計のポイント

農家・農業のホームページ制作|直売・販路拡大・ブランド化を叶えるサイト戦略

不動産会社のホームページ制作|SEO×信頼感で集客を強化する方法

士業のホームページ制作|相談依頼を増やすための信頼構築型サイトの作り方

工務店のホームページ制作|集客で抑えるべきポイントは?

アパレル・ファッション業界のホームページ制作|成功するホームページの必須要素とは?

歯医者のホームページ制作|地域に信頼され予約が相次ぐサイトの構成は?